37 38

40

La Lettre

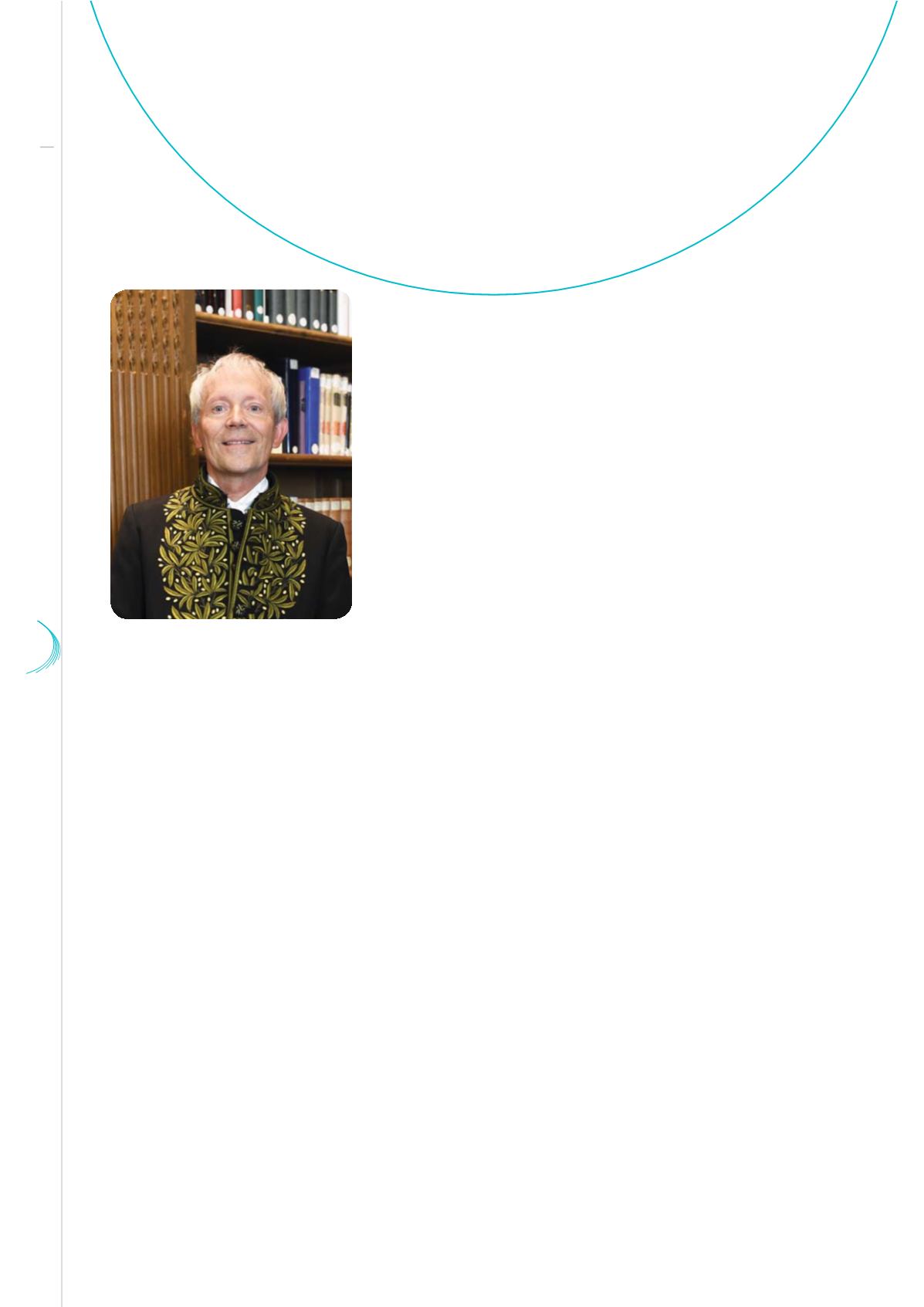

© B.Eymann - Académie des sciences

Yvon Le Maho

Membre de l’Académie des sciences – section

Biologie

intégrative

–, directeur de recherche émérite au CNRS, Institut

pluridisciplinaire Hubert-Curien, université de Strasbourg et

Centre scientifique de Monaco

Un moyen de traiter l’immense champ d’investigation

scientifique qui court de la cellule aux écosystèmes est

d’aborder la question des « modèles animaux ». On

appelle ainsi les animaux grâce auxquels on essaie de

comprendre comment fonctionne notre organisme et

comment lutter plus efficacement contre les maladies. Dans ce contexte, la biodiversité animale se

révèle une étonnante source d’innovations biomédicales. Invitation au voyage…

Modèles classiques

vs

modèles exotiques

Première étape : le désert du Kalahari, avec un animal étrange, le rat-taupe de Damara. En réalité, ce

n’est ni un rat, ni une taupe – il fait partie d’une famille proche du cochon d’Inde. Mais, en tant que modèle

animal pour la recherche biomédicale, c’est incontestablement un animal exotique. En effet, le modèle

« standard » est la souris : elle se multiplie rapidement et, comme elle est de petite taille, coûte moins

cher. On dispose aujourd’hui d’une palette de souris manipulées génétiquement permettant toutes sortes

d’approches dites « mécanistiques ». Mais la question clé est la pertinence du modèle animal utilisé. Pour

l’avoir ignoré, on s’est retrouvé avec la tragédie des malformations fœtales consécutives à la prise de

thalidomide par des femmes enceintes.

Revenons à la famille des rats-taupes. Ils sont tous d’une grande longévité, notamment le rat-taupe nu.

Moins photogénique que son congénère de Damara, il peut vivre 32 ans, soit 16 fois plus longtemps

qu’une souris. Or l’on a découvert qu’il est pourvu d’un mécanisme, inexistant chez la souris, qui empêche

la prolifération de cellules cancéreuses. L’éditorial de JM Sedivy, dans les Comptes Rendus de l’Académie

des Sciences américaine qui ont publié ces travaux en 2009, a alors questionné la pertinence de mettre

la quasi-totalité des moyens de la recherche sur l’animal standard : «

The situation is in some ways

De la cellule aux écosystèmes