37 38

36

La Lettre

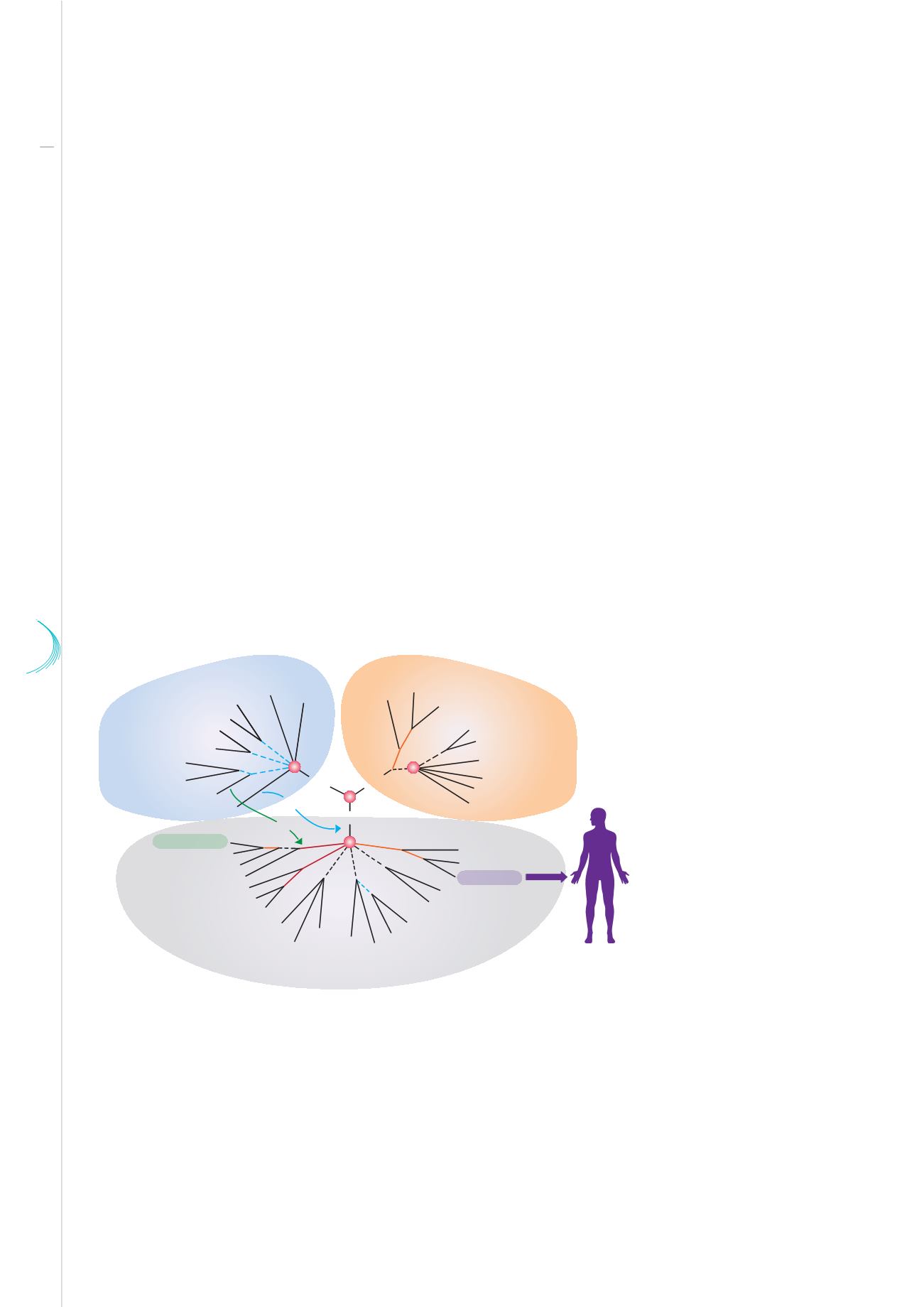

HOMO

ARCHÉES

BACTÉRIES

EUCARYOTES

Archées

Bactéries

Eucaryotes

Thermococcales

Méthanococcales

Archaeoglobales

Thermoplasmatales

Méthanosarcinales

Halobactériales

Euryarchaeota

Sulfolobales

Désulfurococcales

Thermo-

protéales

Crénarchaeota

Plancto-

mycétales

Gram positif

à bas GC

Thermotogales

Chlamydiales

Déinococcales

Gram positif

à haut HG

Cyanobactéries

Protéobactéries

Aquificales

Spirochètes

Mitochondries

Chloroplastes

Opisthokonta

Champignons

Choanoflagellés

Métazoaires

Radiolaires

Cercozoa

Rhizaires

Alvéolates

Straménopiles

Haptophytes

Chromalvéolates

Crypto-

phytes

Jakobids

Euglénoides

Diplomonades

Excavates

Embryophytes

Plantes

Amibozoaires

Algues vertes

Algues rouges

Glaucophytes

Mycétozoaires

Pélobionts

Entamoeba

© D'après F. Delsuc. Nat Rev Genet. 2005 ; 6 : 361-75

L’étude de la parenté génétique entre espèces vivantes (sur la base de l’ARN

ribosomique) révèle un arbre de la vie buissonnant où l’homme apparaît sur une

branche latérale.

Seconde étape : la biologie de la cellule et l’évolution

L’être vivant n’est pas simplement un sac d’enzymes : il possède une forme et une organisation. Au niveau le

plus élémentaire, on découvre la cellule, qui emmagasine protéines et acides nucléiques. Chez les organismes

supérieurs, un noyau se trouve au sein d’un cytoplasme aqueux, circonscrit par une membrane constituée de

lipides. «

Toute cellule provient d’une autre cellule

», propose Virchow dès 1855. Au cours du développement

de l’embryon, non seulement les cellules se multiplient, mais elles se différencient aussi en types distincts –

musculaire, hépatique, etc. Cette diversité microscopique s’inscrit dans une diversification plus générale de la

forme globale des êtres vivants.

Commencée avec Aristote, la description des espèces se développe au siècle des Lumières avec le Suédois

Linné et, chez nous, avec Buffon. Ces espèces sont classées de manière hiérarchique en un tableau illustrant

une «

perfection croissante

». Au sommet siègent l’homme, puis le Créateur, auteur de cette harmonieuse «

scala

naturae

». Le tableau est fixe et immuable, jusqu’à ce que Lamarck, le 11 mai 1800, dans le discours d’ouverture

de son cours au Muséum d’histoire naturelle, abandonne cette vision du monde au bénéfice du concept

révolutionnaire de l’évolution des espèces : celles-ci ne sont pas fixes, elles se «

transforment

». Darwin, 59 ans

plus tard, reprend la thèse transformiste mais abandonne l’hérédité des caractères acquis de Lamarck au bénéfice

de la sélection naturelle comme mécanisme de l’évolution. Deux siècles de recherches biologiques valideront le

modèle darwinien. L’étude des fossiles montre que des espèces, voire des groupes entiers, sont apparus puis ont,

en grande partie, disparu. La mort devient le rouage essentiel de l’évolution de la vie. Inattendus, des transferts

de gènes entre espèces

parfois très éloignées ont lieu,

et l’arbre de la vie devient

aléatoire et irrégulier. Il prend

la forme d’un buisson où les

ancêtres d’

Homo sapiens

apparaissent sur une branche

latérale : l’homme ne trône

plus au sommet de l’échelle

des êtres.

Les développements d’une

discipline

nouvelle,

la

génétique, va révéler des

liens indissolubles entre

évolution et développement.

Dès 1866, Mendel reconnaît l’existence de caractères héréditaires stables et transmissibles – comme la couleur

et la forme des pois qu’il cultive dans le jardin de son monastère –, qu’il assigne à des «

facteurs

» invisibles

appelés depuis gènes. Morgan, dans les années 1920, démontre chez la mouche que ces gènes sont localisés

sur les chromosomes présents dans le noyau cellulaire. Ils sont susceptibles d’être modifiés par des mutations

transmissibles par l’hérédité. La biologie moléculaire établit que chaque protéine de l’organisme est codée

par une séquence génique de la molécule d’ADN, et que des mutations de ces séquences sont à l’origine