D

ossier

45

© Oleksiy Mark - Fotolia

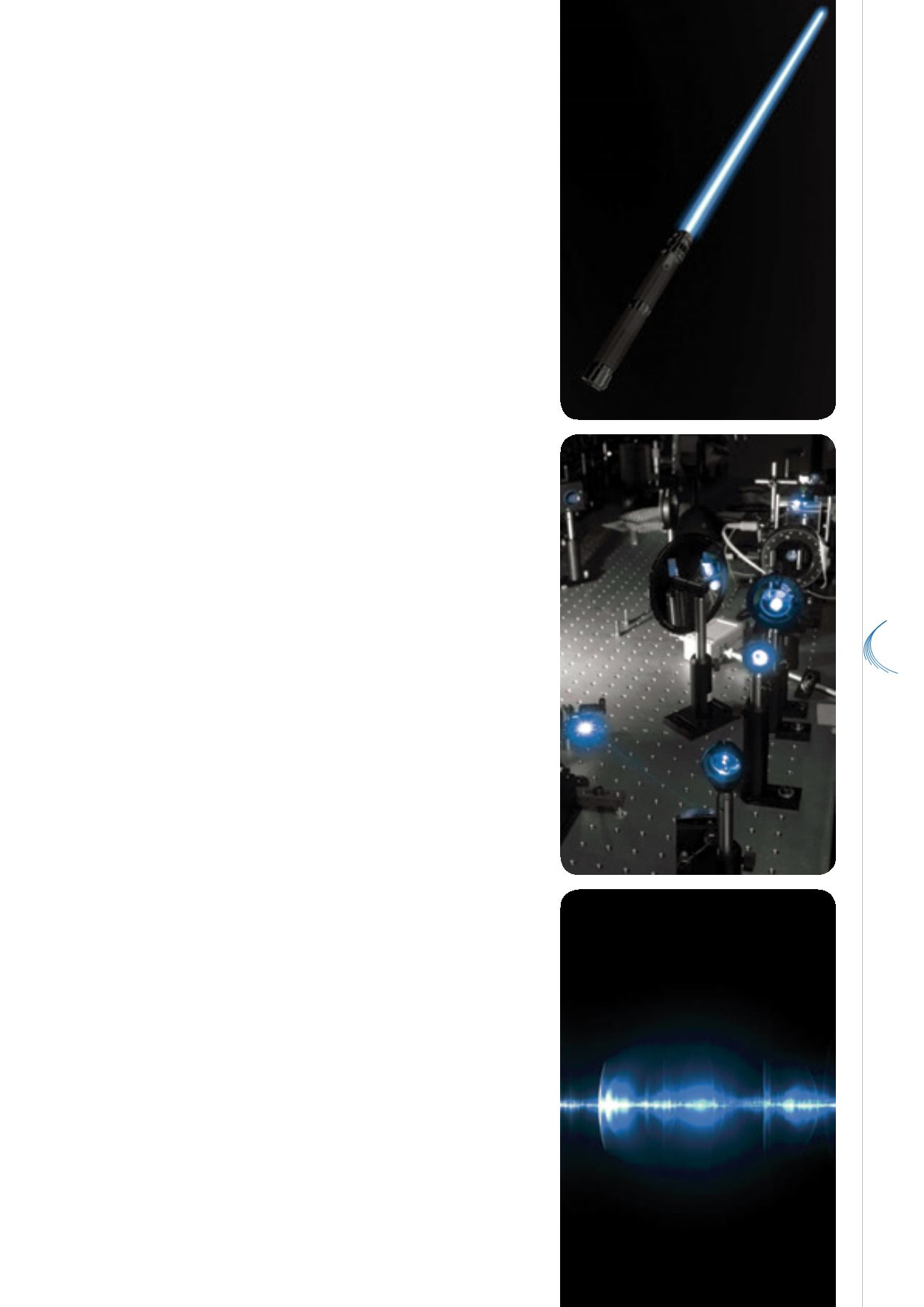

© ArTo - Fotolia

© Filip Falta - Fotolia

Le procédé pour produire cet instant magique t0 a été

démontré en 1963, quelques années seulement après la

réalisation du premier laser (1960). Pour produire un large

spectre de couleurs, on a d’abord utilisé comme milieu laser

des solutions contenant une gamme de colorants liquides,

qui ont été progressivement remplacés par des matériaux

solides, tels que les cristaux de saphir dopés au titane.

Des applications spectaculaires

Les lasers ultracourts sont principalement utilisés :

●

comme « flash », afin de réaliser des instantanés (image

ou phénomène physique) à l’échelle des mouvements

atomiques (vibrations des atomes) ;

●

comme

source

de

puissance

instantanée

exceptionnelle : on peut ainsi monter sur un banc de

laboratoire un laser délivrant une puissance électrique

instantanée équivalant à l’ensemble de la puissance

électrique produite dans le monde !

Ils ont différentes applications, pour certaines très

spectaculaires :

●

accélération de particules par des champs intenses

photogénérés, comme par exemple la production de

protons pour la radiothérapie ;

●

optimisation de la fusion inertielle par laser : un laser

secondaire femtoseconde aide le laser principal

nanoseconde à initier la réaction, comme une allumette ;

●

métrologie des fréquences optiques utilisant des trains

d’impulsions de durées ultracourtes (

voir p 38

) ;

●

usinage et chirurgie par laser : la matière est éjectée

instantanément sans effet thermique. Le laser

femtoseconde est ainsi une alternative au scalpel pour

les opérations de la myopie.