D

ossier

49

© suns07butterfly - Fotolia

© Éric Ramahatra

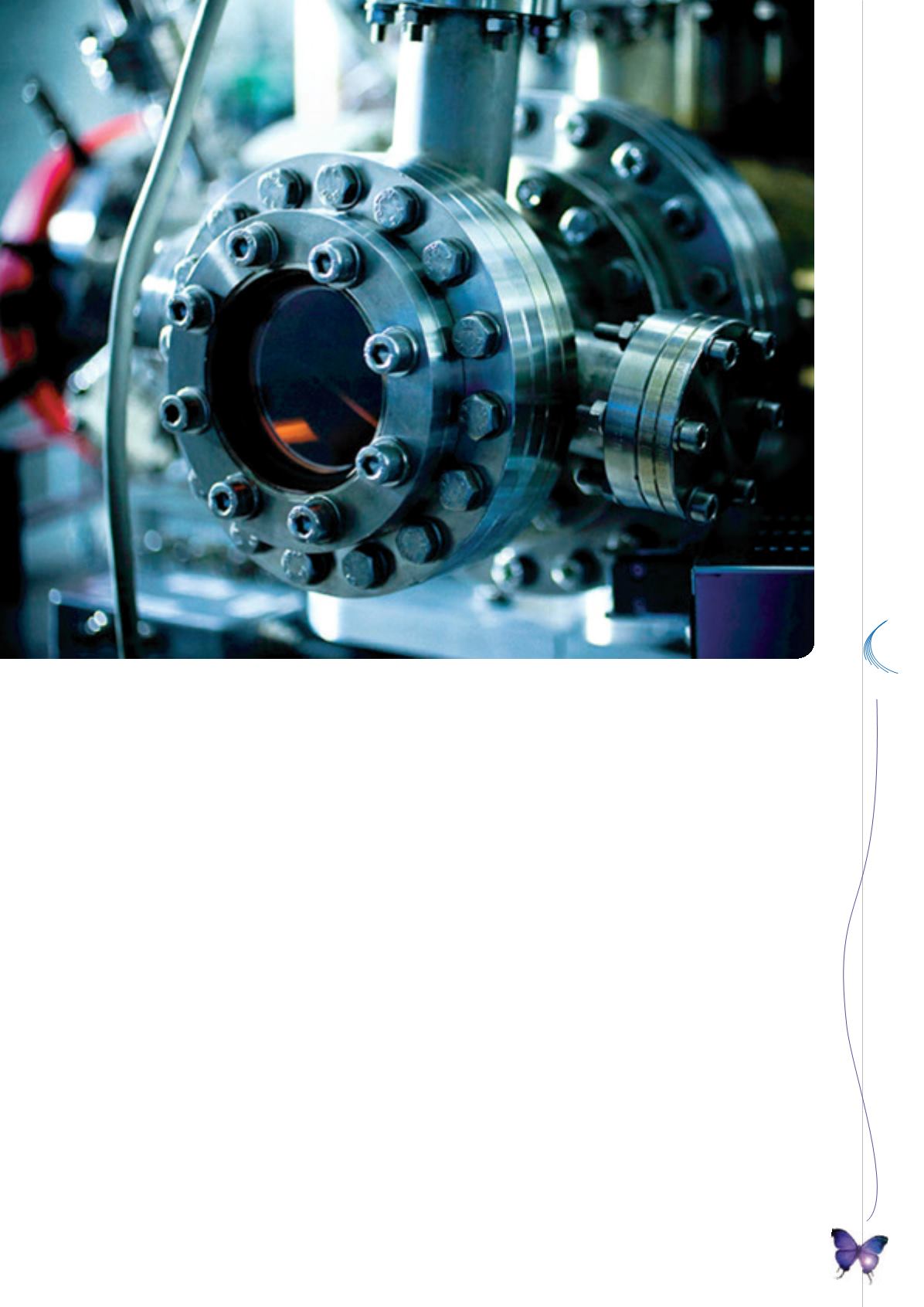

Extérieur d'une chambre à vide où sont détectés les électrons

externes (les plus éloignées du noyau). Leur durée est comparable au temps caractéristique de l’effet

photoélectrique - émission d’électrons par un matériau soumis à un rayonnement lumineux - ou du

réarrangement du nuage électronique d’un atome ou d’une molécule après excitation. Les impulsions

attosecondes jouent le rôle de flashs d’une caméra ultrarapide qui filme le mouvement des électrons

dans la matière. L’absorption d’une impulsion démarre un processus (une ionisation ou une réaction

chimique, par exemple), et l’absorption d’une seconde impulsion, retardée par rapport à la première, le

stoppe. Les caractéristiques des particules émises varient avec le retard entre les deux impulsions et nous

renseignent sur la dynamique temporelle du processus étudié.

Néanmoins, il faut se rappeler que nous sommes dans le domaine de la mécanique quantique. Les

électrons en mouvement sont aussi des ondes, ou plus exactement des paquets d’onde (dualité onde-

corpuscule). Les caractériser implique la mesure de leur amplitude et de leur phase. Cette dernière est

rendue accessible par des techniques interférométriques utilisant des impulsions attosecondes. On

se rapproche doucement d’un de nos rêves de physicien : suivre en temps réel l’évolution du nuage

électronique mis en mouvement par une perturbation. Que va-t-on voir ?