D

ossier

67

© heitipaves - Fotolia

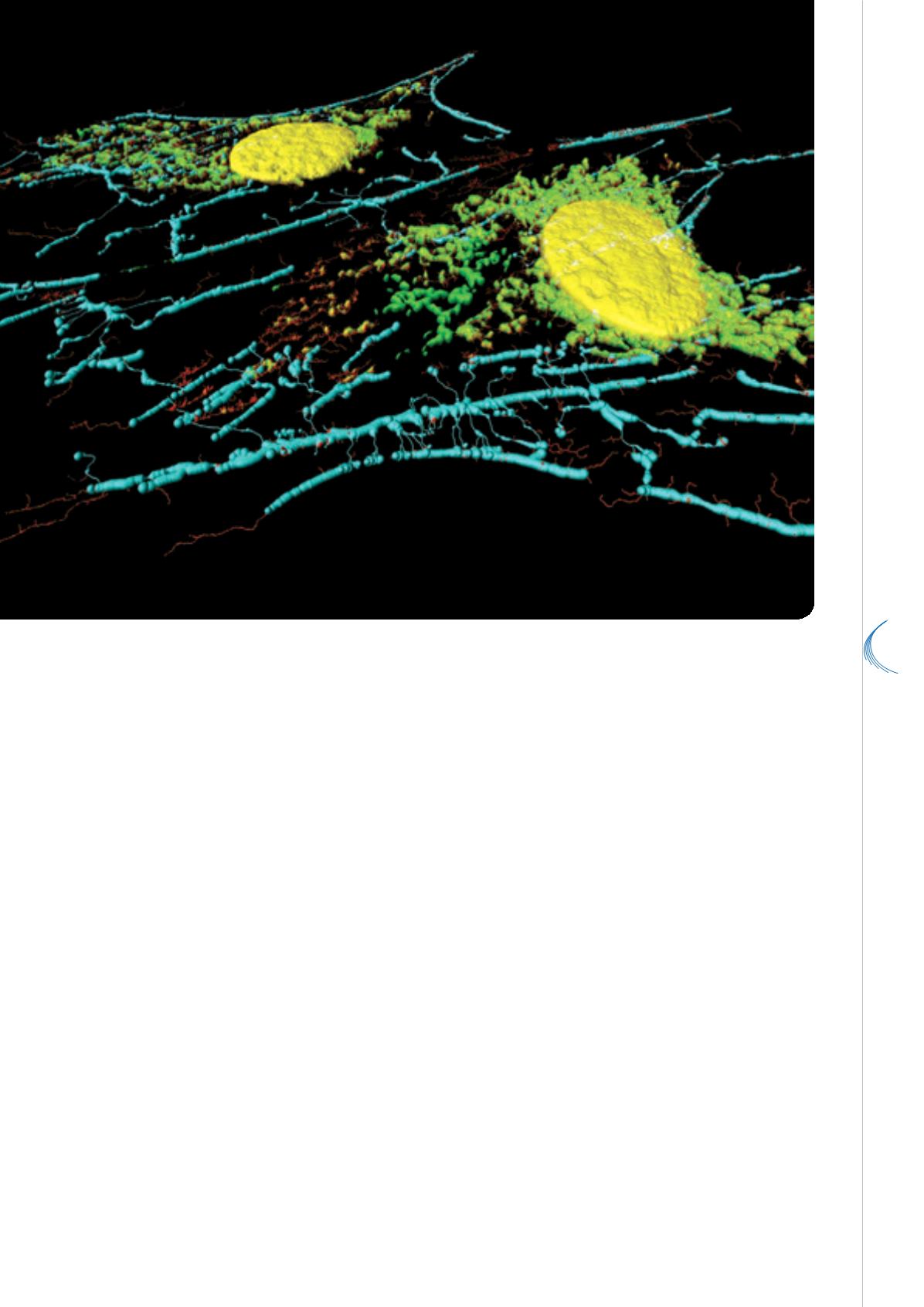

Microfilaments, mitochondries et noyaux dans des fibroblastes

Microscopies de fluorescence

À l’origine uniquement fondée sur le phénomène de transmission, c’est-à-dire à l’examen de la lumière

traversant l’échantillon analysé, produisant un contraste sombre aux endroits où elle a été absorbée,

la microscopie optique s’est enrichie par l’utilisation du phénomène de fluorescence. La molécule

absorbant un photon « stocke » de l’énergie qui est, pour partie, systématiquement convertie en chaleur

ou en mouvement. Mais l’énergie restante peut être réémise sous la forme d’un nouveau photon, de

caractéristiques différentes de celle absorbée. C’est la reconnaissance de ce dernier par un détecteur

approprié (œil ou caméra) qui donnera naissance à l’image. Les techniques initialement développées

autour de ce concept représentaient un bénéfice limité en termes de contraste et de résolution par rapport

aux microscopies de transmission. Toutefois, à partir de la fin des années 80, l’introduction des techniques

confocales, utilisant une reconstruction informatique de l’image par balayage d’un laser focalisé en un

point unique, ont permis d’atteindre une résolution micrométrique : cette résolution autorise l’accès en

temps réel à des informations précises et inédites sur les structures et le métabolisme cellulaire.

Les entités fluorescentes utilisées comme « agents de contraste » peuvent être intrinsèques à la cellule ou

aux tissus étudiés : ainsi, certains acides aminés de protéines possèdent naturellement une fluorescence

bleue. Toutefois, la gamme de longueurs d’onde, la variété d’informations et la profondeur d’échantillon

accessibles de cette manière sont limitées, nécessitant généralement l’utilisation de colorants organiques