D

ossier

39

Pour observer la couronne solaire hors des périodes d’éclipse totale, l’astronome et académicien français

Bernard Lyot a inventé un procédé permettant de réduire considérablement la lumière du disque solaire,

diffractée et diffusée par les défauts de l’optique. Sa solution ? Combiner deux masques spécifiques, l'un

dans le plan image, et l'autre dans le plan pupille du télescope.

La coronographie stellaire moderne, qui cherche à faire l'imagerie directe de planètes extrasolaires en

orbite autour d'une étoile, s'inspire de cette idée en la généralisant. De nombreuses combinaisons ont

été proposées, dans les deux plans image et pupille et avec des masques de toutes natures (de phase,

d'amplitude, opaque, dégradé, apodisant, asymétrique). Les performances sont désormais excellentes

et s'approchent du taux de rejet de

la lumière stellaire que réclame le

contraste considérable qui existe

entre une planète et son étoile -

10

10

, par exemple, pour la Terre

par rapport au Soleil !

Dans tous les cas, un prérequis

est l'obtention d'un degré de

cohérence le plus élevé possible

de la lumière, car les principes

mis en jeu ont finalement tous

pour objectif d’obtenir un effet

d'interférence destructive sur la

lumière provenant de l'étoile, tout

l'art résidant, ensuite, dans le

système astucieux permettant à la

lumière de la planète d'échapper

à cet effet. Cette cohérence est

obtenue au sol grâce à l'optique

adaptative, et dans l'espace

grâce à des optiques de grande

qualité. Un exemple de dispositif

coronographique

combinant

masques en plan image et en

plan pupillaire est celui du jeu

de coronographes à quatre-

quadrants équipant la caméra

infrarouge européenne MIRI (

Mid

Infrared Instrument

), installée à

bord du télescope spatial James

Webb, de 6,5 m de diamètre, qui

sera lancé en 2018.

Éteindre les étoiles pour observer les exoplanètes

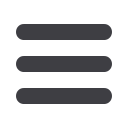

Coronographe à masque de phase quatre-quadrants

Différentes images des plans objet et pupille au long du faisceau sont indiquées.

Le masque de phase (au centre) rejette à l'extérieur de la pupille géométrique

la lumière de l'étoile (en haut à droite), qui est alors bloquée par un diaphragme

(grande flèche incurvée). L'image d'un objet proche de l'étoile peut alors être

révélée (en bas à droite : cercle orange).

© Daniel Rouan

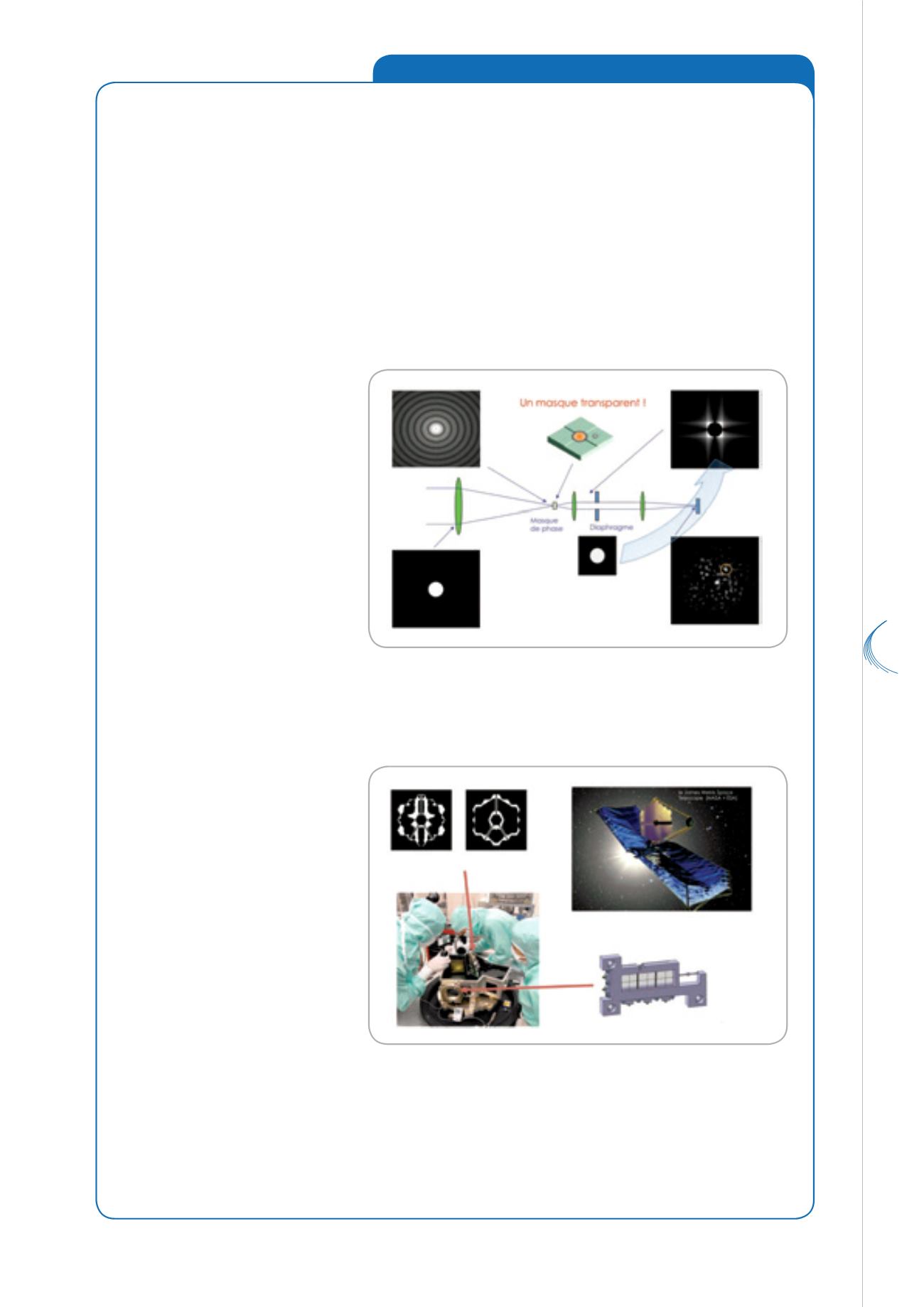

La caméra infrarouge MIRI sur le télescope spatial James Webb

La caméra, qui sera installée au foyer du télescope, est équipée de 3 masques

coronographiques quatre-quadrants (en bas à droite) et de diaphragmes

pupillaires dentelés (en haut à gauche). Le masque en plan image est parfaitement

transparent et a la structure illustrée dans le schéma supérieur, où deux des

quadrants introduisent un déphasage de π de l'onde. Quand l'étoile est exactement

au centre, l'amplitude complexe s'annule, ce qui se traduit par une expulsion de

toute la lumière stellaire à l'extérieur de l'image de la pupille. Un masque pupillaire

opaque, très dentelé dans le cas du coronographe de MIRI, bloque alors cette

lumière.

© Daniel Rouan