35 36

28

La Lettre

© DR

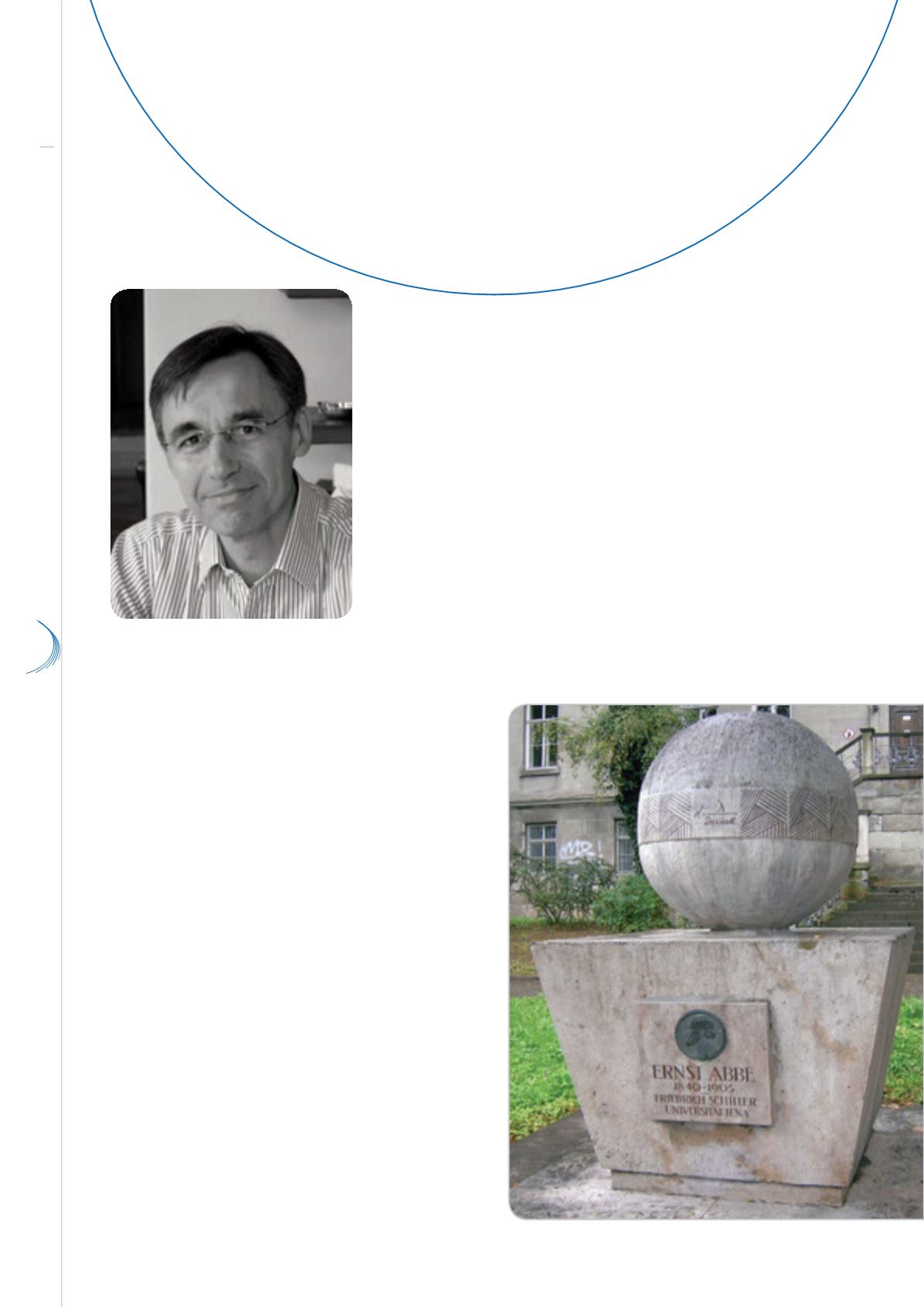

Monument commémorant la découverte, par Abbe, de

la limite de résolution

d

des microscopes optiques (Iéna,

Allemagne)

© Jean-Jacques Greffet

Jean-Jacques Greffet

Laboratoire Charles-Fabry, Institut d’Optique Graduate School,

CNRS, Université Paris-Sud, Orsay

Le terme nanophotonique, apparu il y a une quinzaine

d’années, désigne les développements de l’optique à

l’échelle du nanomètre. Pourquoi cette échelle joue-t-elle

un rôle particulier ? Pourquoi parle-t-on de nanosciences,

et jamais de kilosciences ou de millisciences ? Les lois

physiques décrivant le comportement de la matière

sont en fait valables pour des objets dont la taille est

supérieure à quelques nanomètres, mais cessent

très souvent de l’être en deçà : cela ouvre un champ

de recherche pour comprendre ce qui régit

les phénomènes à ces échelles où les effets

quantiques deviennent importants. Cela ouvre

également un champ d’applications technologiques

puisque les nanosystèmes, étant régis par des lois

différentes, sont susceptibles d’offrir de nouvelles

fonctionnalités. Il est impossible de citer toutes les

ruptures de paradigme qui sont intervenues depuis

une quinzaine d’années, mais trois exemples

illustrent bien le caractère interdisciplinaire de la

nanophotonique.

L’imagerie super-résolue

L’un des premiers résultats obtenus dans le domaine

de la nanophotonique concerne ce que l’on appelle

la limite de diffraction. Depuis Ernst Abbe, on sait

que l’on ne peut pas faire d’image de microscopie

optique permettant de séparer des objets séparés

par des distances inférieures à la longueur d’onde.

Cette limite, appelée limite de résolution, a été

La nanophotonique