35 36

32

La Lettre

© Nmedia - Fotolia

© destina - Fotolia

© mozZz - Fotolia

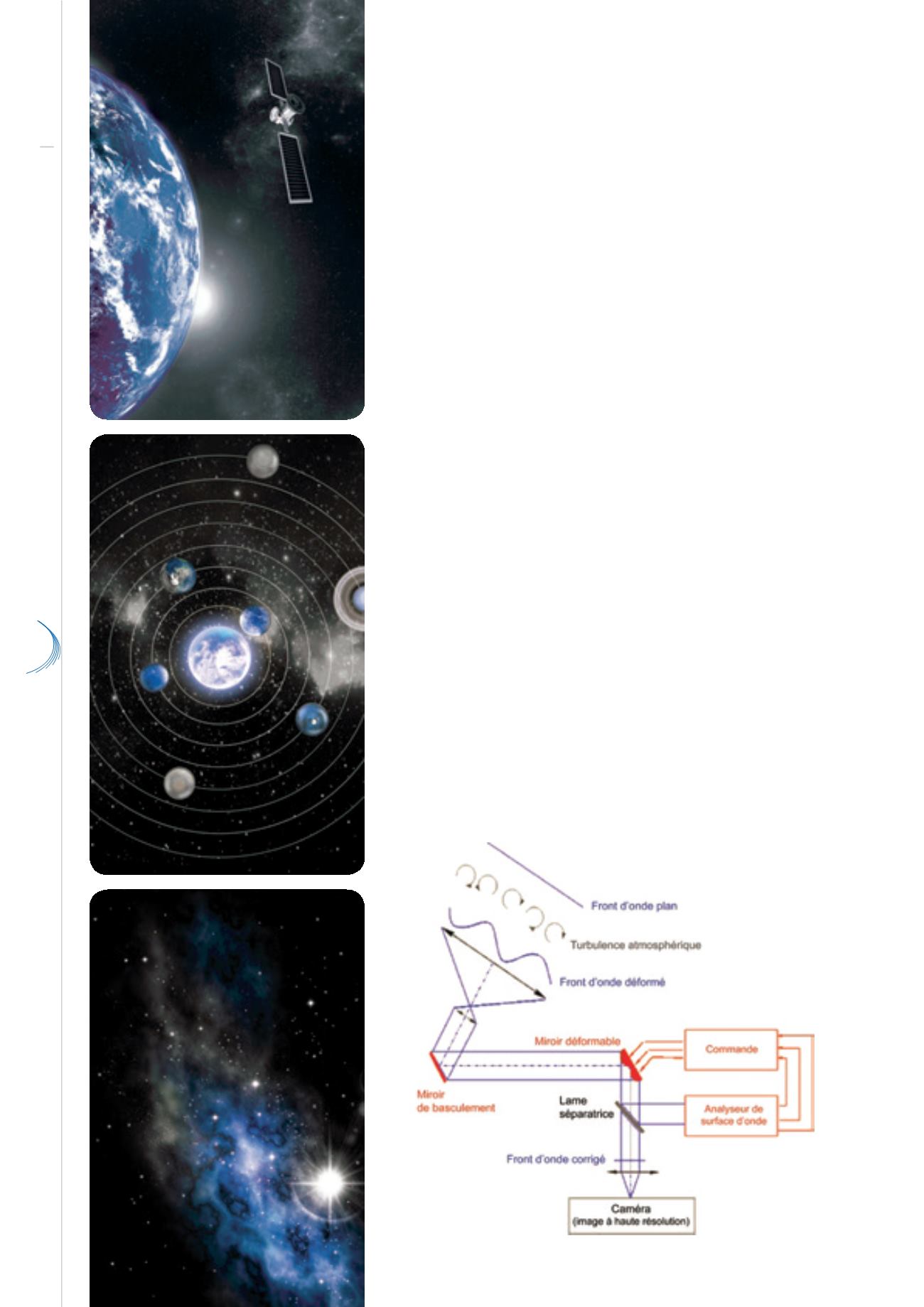

Principes de l’optique adaptative

© Pierre Encrenaz

Quant aux perturbations atmosphériques, les techniques de

compensation sont différentes selon la nature du signal observé.

Pour les longueurs d’ondes radio, le déphasage entre les signaux

reçus par plusieurs radiotélescopes est corrigé par la mesure de

la quantité de vapeur d’eau précipitable dans la ligne de visée,

grâce à un hygromètre spectral infrarouge. On peut également

faire interférer les signaux reçus par des radiotélescopes distants

de plusieurs milliers de kilomètres les uns des autres (Amérique,

Australie, Europe, Inde), obtenant ainsi une résolution spatiale très

élevée, équivalente à celle d’un télescope de très grande dimension,

que l’on ne saurait mécaniquement construire. Dans les domaines

visible et infrarouge, l’optique adaptative permet de corriger le

fameux phénomène de scintillation des étoiles - l’image de l’étoile

est étalée et fluctue sur la rétine de l’observateur ou la caméra

du télescope - et de tirer parti de la résolution spatiale potentielle

de télescopes optiques désormais de plus en plus grands (jusqu’à

près de 40 m de diamètre).

La résolution spectrale des différents capteurs permet, grâce à

leur spectre d’émission ou d’absorption, de détecter la présence

et d’identifier des atomes (hydrogène, carbone, azote, fer, etc.),

molécules et grains de poussière : c’est ainsi que l’on connaît

plus de 200 molécules situées dans les nuages interstellaires - là

où vont se former les étoiles - de notre Galaxie, plus de 80 dans

la coma des comètes, ainsi que la composition des poussières

interstellaires et circumstellaires.