37 38

12

La Lettre

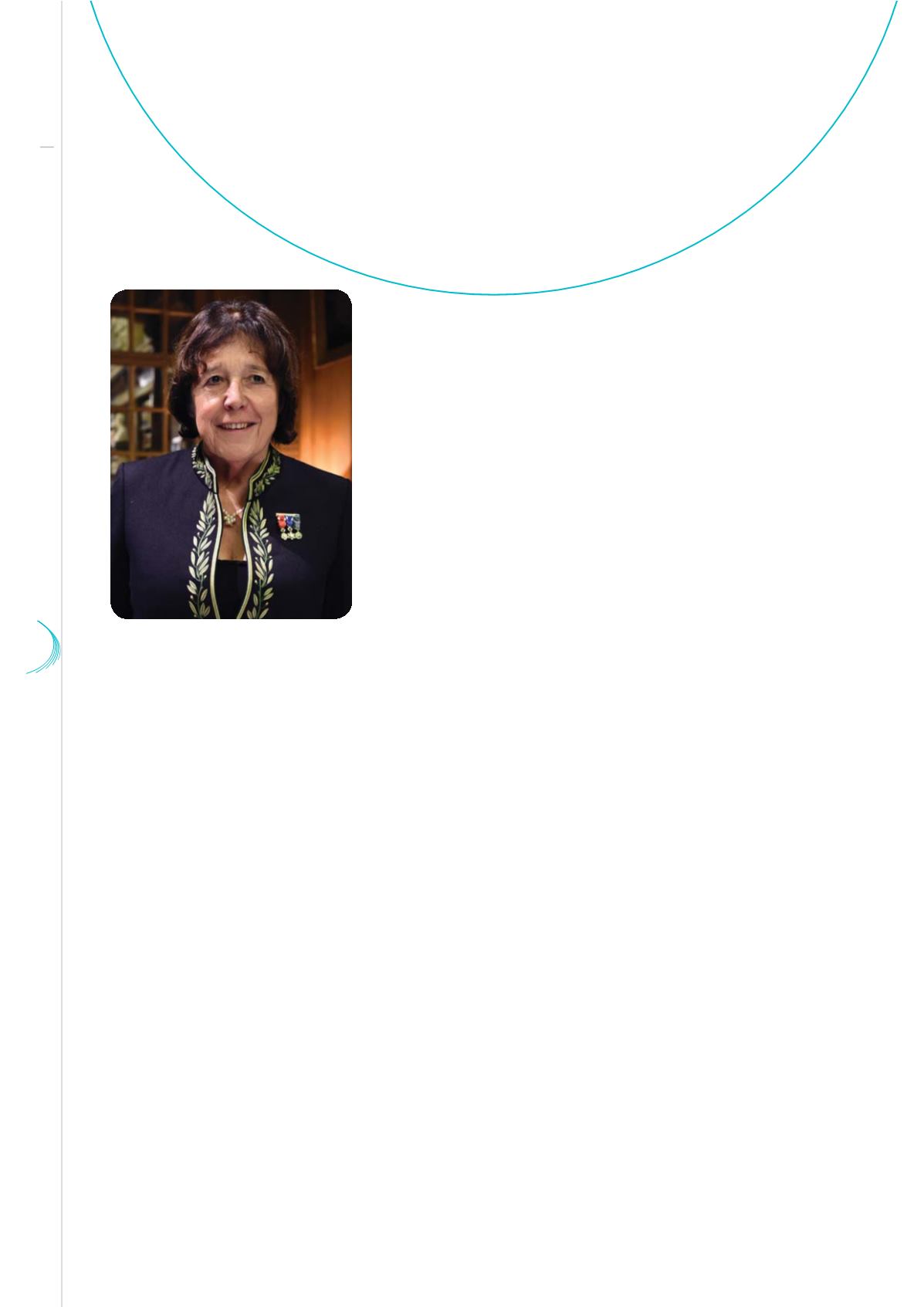

© B.Eymann - Académie des sciences

Catherine Bréchignac

Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, ambassadeur

délégué à la science, la technologie et l’innovation

«

Tous les hommes ont naturellement le désir de savoir.

Ce qui le montre, c’est le plaisir que nous procurent

les perceptions de nos sens. Elles nous plaisent

par elles-mêmes, indépendamment de leur utilité.

»

Ainsi commence Aristote dans le livre premier de

La Métaphysique

, où il s’interroge sur la construction du

savoir à partir de l’expérience. Il y partage le savoir entre

la science et l’art au sens premier de savoir-faire. «

Le

savoir-faire commence lorsque, d’un grand nombre de

notions fournies par l’expérience, se forme une seule conception générale qui s’applique à tous les

cas semblables. La science [...] traite des premières causes et des principes.

»

Plus de deux mille ans se sont écoulés, et cette réflexion conserve toute sa pertinence. Dans son propos,

Aristote dissocie le savoir-faire, dont la base est le savoir empirique, de la science, laquelle s’adosse à la

théorie. Cette distinction reflète l’activité de notre cerveau qui, outre l’émotion, fonctionne, pour répondre

à une question, soit par comparaison – il puise alors dans l’ensemble des expériences stockées dans sa

mémoire une analogie –, soit par déduction théorique. Il a parfois recours à une combinaison des deux.

Le mode comparatif, que l’on nomme souvent intuitif, est en général plus rapide que le mode déductif.

Aussi loin que remonte le savoir des hommes, quels progrès avons-nous accomplis ?

Les peintures rupestres qui ont résisté des dizaines de milliers d’années pour arriver jusqu’à nous sont

aussi émouvantes que les tableaux de Dufy, Kandinsky ou Franz Marc ; entre eux, point de progrès.

Quand bien même n’en connaîtrions-nous pas le sens, c’est leur capacité à nous émouvoir qui importe.

Certes, la peinture a une histoire. Au fil du temps se sont succédé des époques où les artistes ont fixé sur

la toile leurs croyances, leur environnement, leurs impressions, leurs symboles, leurs abstractions, mais

cette histoire ne peut s’apparenter à un progrès. Il est indiscutable aussi que la maîtrise de la perspective

a permis aux peintres de la Renaissance de perfectionner la représentation d’un paysage ; toutefois, cela

La marche de la connaissance