350

ANS

DE

SCIENCE

9

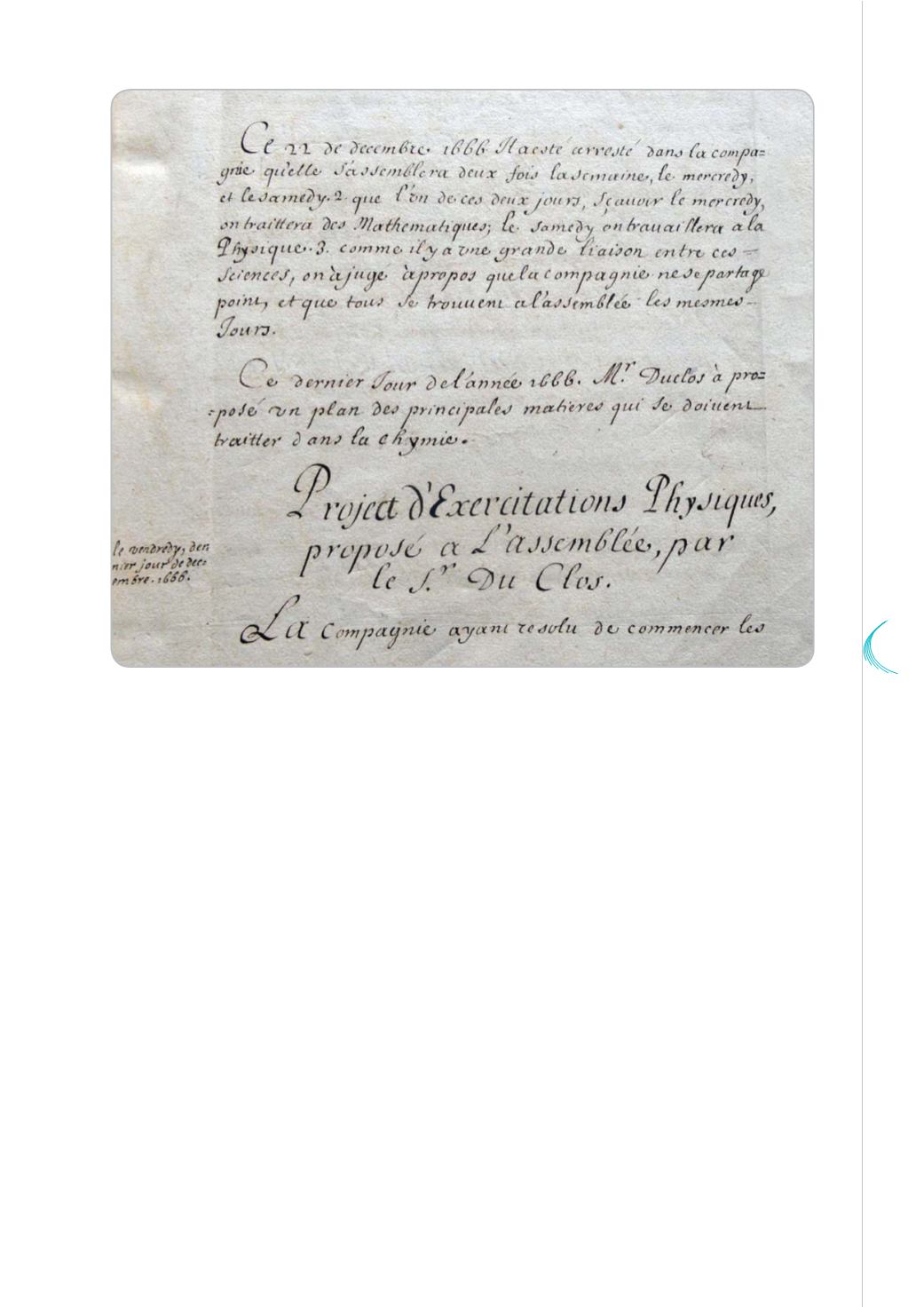

Procès-verbal de la 1

re

séance de l'Académie (extrait)

Après un si bon début, évoquons en quelques mots la résilience de l'Académie des sciences : une grande

académie se doit de garder le cap, « La raison contre l'autorité ». Sur une période de 350 années,

l'Académie aurait pu faiblir, se perdre, oublier sa raison d'être, devenir un simple cénacle heureux de son

confort. Il n'en est rien, elle a su traverser des périodes difficiles. Ainsi, agacée par l'adjectif « royale », la

Convention décide de supprimer toutes les académies le 8 août 1793. Actifs au sein du Comité d’instruction

publique, Talleyrand en 1791 et Condorcet en 1792 avaient proposé la création d’un institut regroupant

les différentes académies, et destiné à l’avancement des sciences et des arts. Malheureusement, cette

période de la Révolution française n’y est pas propice. Nous sommes au plus fort de la Terreur : «

La

République n'a pas besoin de savants

», aurait-on dit en mai 1794. Même si ces paroles n’ont pas été

prononcées, il est sûr que certains révolutionnaires les pensaient fortement. Une chanson a même

été écrite sur ce thème. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes doutent de l'intérêt du progrès

scientifique. Nous n’oublions pas que l’évolution de la science se présente comme une médaille : il y a

toujours un revers. Est-ce une raison pour refuser la création scientifique ? Nous ne gardons pas un bon

souvenir des pays qui, à un moment donné de leur histoire, ont essayé de se débarrasser de la science

et des scientifiques. Très vite, ces sociétés se sont retrouvées sur le chemin de la régression sociale et

culturelle. Il est toujours préférable d’essayer la science que de maintenir l’ignorance.

La jeune République va elle-même revenir assez vite sur sa décision de 1793, et reconnaître le travail

des savants qui se sont engagés au service de la Nation. Dans une loi sur l’organisation de l’Instruction

© C. Manrique - Académie des sciences