35 36

56

La Lettre

© Benoît Roman IRDEP (2013) - Échantillon préparé par Jorge Posada

une réaction d’oxydoréduction, il convient tout d’abord de séparer l’électron et le trou. Pour que cette

dissociation soit spontanée à température ambiante, le matériau doit posséder une constante diélectrique

haute, permettant d’écranter et de diminuer l’interaction électrostatique entre l’électron et le trou

2

. Cette

séparation de l’électron et du trou est difficile dans le cas de certains systèmes moléculaires ou solides,

ce qui exclut leur utilisation comme absorbant de la lumière pour des applications en photovoltaïque ou

photocatalyse.

La cellule photovoltaïque

Une fois le trou et l’électron séparés, leur différence de potentiel peut directement être utilisée pour produire

un courant électrique : on a alors réalisé une cellule photovoltaïque. Ces cellules sont classiquement

construites à partir d’un matériau semiconducteur de type silicium. La chimie joue un rôle double dans ce

type d’applications.

Elle propose des solides absorbant de la lumière alternatifs aux semiconducteurs classiques. Ainsi, les

matériaux organiques légers et flexibles ouvrent des applications nouvelles

3

. Les matériaux inorganiques

permettent, quant à eux, de réaliser des dispositifs sous forme de films minces et des préparations plus

simples de la cellule par dépôt électrochimique. On peut notamment souligner la famille de matériaux

chalcogénures Cu(In,Ga)Se

2

, qui présente un avantage majeur par rapport au silicium

4

. Alors que le

silicium doit être très pur, avec très peu de défauts, pour que la cellule photovoltaïque soit efficace,

le chalcogénure métallique Cu(In,Ga)Se

2

présente une grande tolérance aux défauts. Il peut donc être

produit sous forme de couches minces par des méthodes électrochimiques beaucoup moins complexes

que les techniques de préparation du silicium.

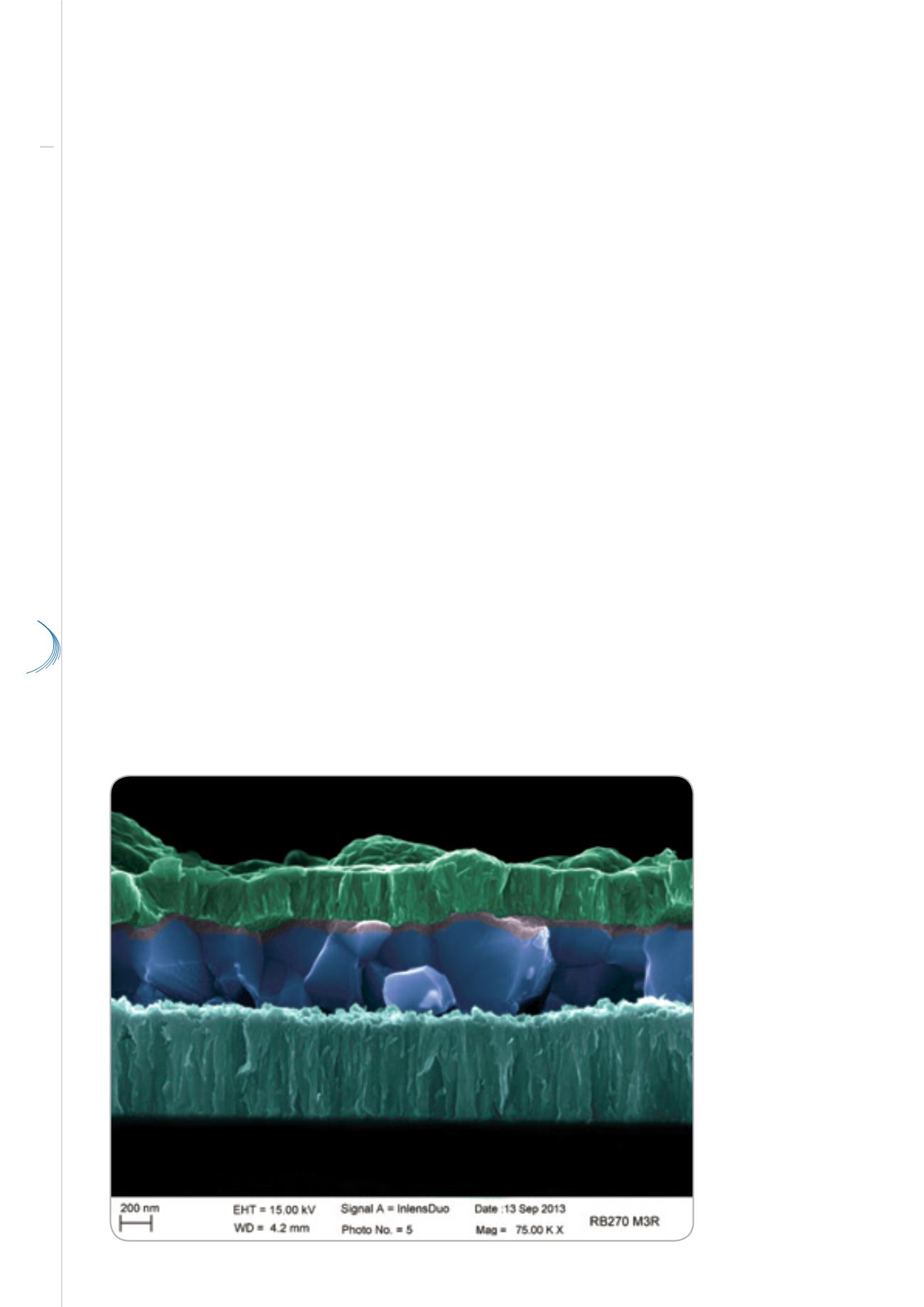

Coupe en microscopie

électronique d’une cellule

CIGS en couches minces

La couche du bas (verte) est en

molybdène et la couche centrale

(bleue) en Cu(In,Ga)Se

2

. Viennent

ensuite une couche interfaciale de

CdS puis, au-dessus, une couche

de ZnO. La lumière entre dans la

couche de ZnO. Ce type de cellule

donne actuellement un rendement

record de 21,7 % pour cette famille

de matériaux, très proche du

rendement des cellules au silicium

(27 % ). CIGS : Cu(In,Ga)Se

2