D

ossier

75

© Zabou Carrière

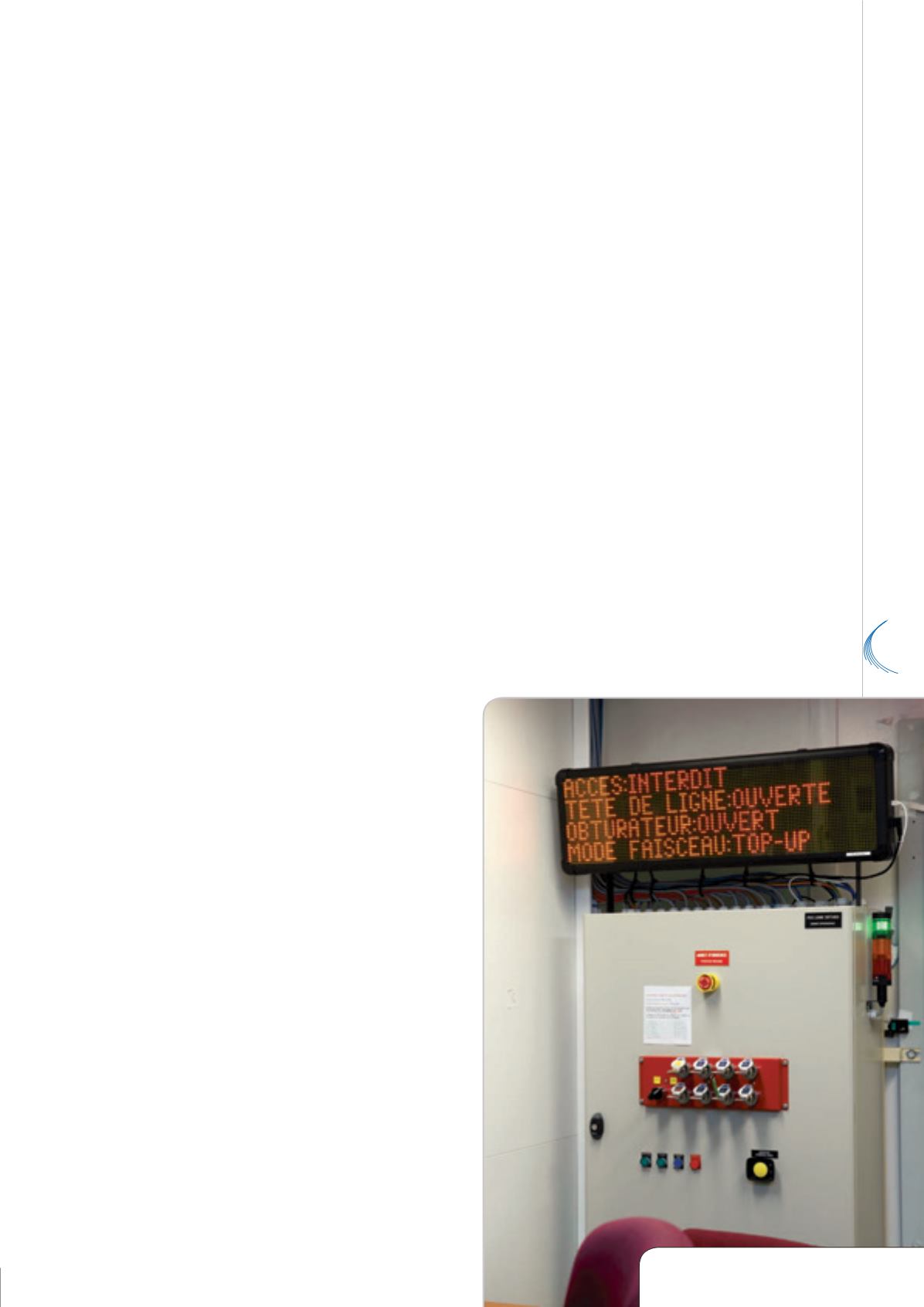

À chaque ligne son dispositif de sécurité.

Ici, l’accès au faisceau est interdit

heures de faisceau, et 10 % du temps est alloué à des recherches à caractère industriel. Plus qu’un seul

soutien technique, les chercheurs de Soleil offrent souvent une véritable collaboration, qui commence

dès la définition du projet et s’étend à l’analyse complexe des données. Ces projets sollicitent les qualités

propres du faisceau : brillance extrême, stabilité et haute résolution temporelle.

Pour Andrew Thompson, ce sont ces qualités, précisément, qui sont recherchées en biologie et médecine :

«

elles permettent d’étudier la structure moléculaire d’un matériau vivant, ses mécanismes cellulaires,

l’organisation de ses tissus.

» Deux lignes sont ainsi dédiées à la cristallographie qui, par diffraction des

rayons X sur le nuage électronique, permet de connaître l’organisation des atomes d’une molécule en

trois dimensions. Le détecteur, en bout de ligne, relève les moindres détails d’un échantillon de quelques

microns ! «

Ce détecteur, c’est le nerf de la guerre

», sourit Paul Morin, les yeux tournés vers des boîtes

d’échantillons expédiées de Cambridge, le berceau de la cristallographie des macromolécules. Parmi les

réussites de Soleil, une collaboration avec l’Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire

(IGBMC) a permis de déterminer, sur une levure, la structure atomique du ribosome eucaryote et des

molécules pouvant l’inhiber

1

. Cette machinerie, d'un poids moléculaire de plus de 3 millions de daltons, est

responsable de la traduction du code génétique. «

Ces connaissances sont précieuses

, commenteAndrew

Thompson :

les antibiotiques à large spectre bloquent souvent le ribosome bactérien, l’empêchant de

synthétiser des protéines, mais peuvent aussi bloquer notre propre ribosome !

» Outre la cristallographie,

d’autres techniques permettent d’examiner la structure atomique de la matière, telle la diffusion aux petits

angles qui permet d’obtenir, par rayons X, une distribution statistique de morphologie et de distance entre

particules d’un échantillon en solution. Beaucoup de lignes dédiées à la biologie sont automatisées : un

bras robotique prélève dans l’azote liquide, en un

temps très court, un grand nombre d’échantillons

de poids extrêmement réduit.

Au niveau cellulaire, plusieurs lignes utilisent

la fluorescence X, un balayage infrarouge

ou, spécificité de Soleil, le rayonnement

ultraviolet. Depuis 2013, un grand partenariat

européen

public-privé,

IMI-Translocation

,

étudie par spectroscopie UV la résistance aux

antibiotiques : la concentration de certains

antibiotiques dans une cellule répond aux UV

lointains (jusqu’à 180 nm), par fluorescence, et

leur transport à travers la membrane cellulaire y

devient en même temps visible, sans marqueur

chimique. Par ailleurs, la première évaluation par

infrarouge du taux de stéatose d’un foie humain

a également été réalisée à Soleil, par une équipe

de l’Inserm et de l’hôpital Brousse : cet excès de